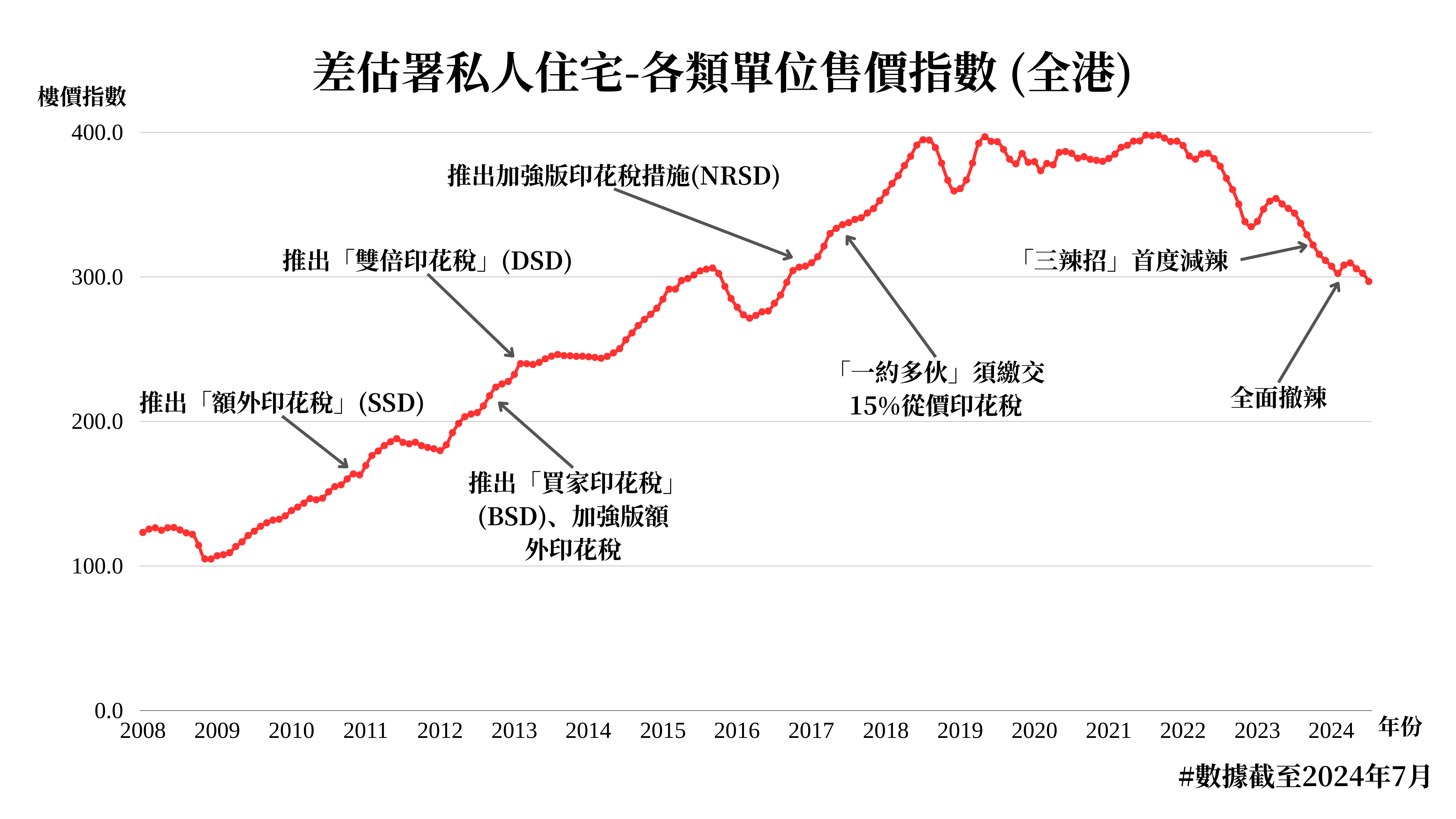

整個辣招推出的時間線,要從2010年說起,當年政府強調辣招是「非常時期的非常措施」,時空背景是當時的土地供應不足,卻正值全球實施量化寬鬆,刺激樓宇價格上揚,造成過分熾熱的投機活動,於是政府當時接連推出多項措施,透過加大交易成本,壓抑市場需求。

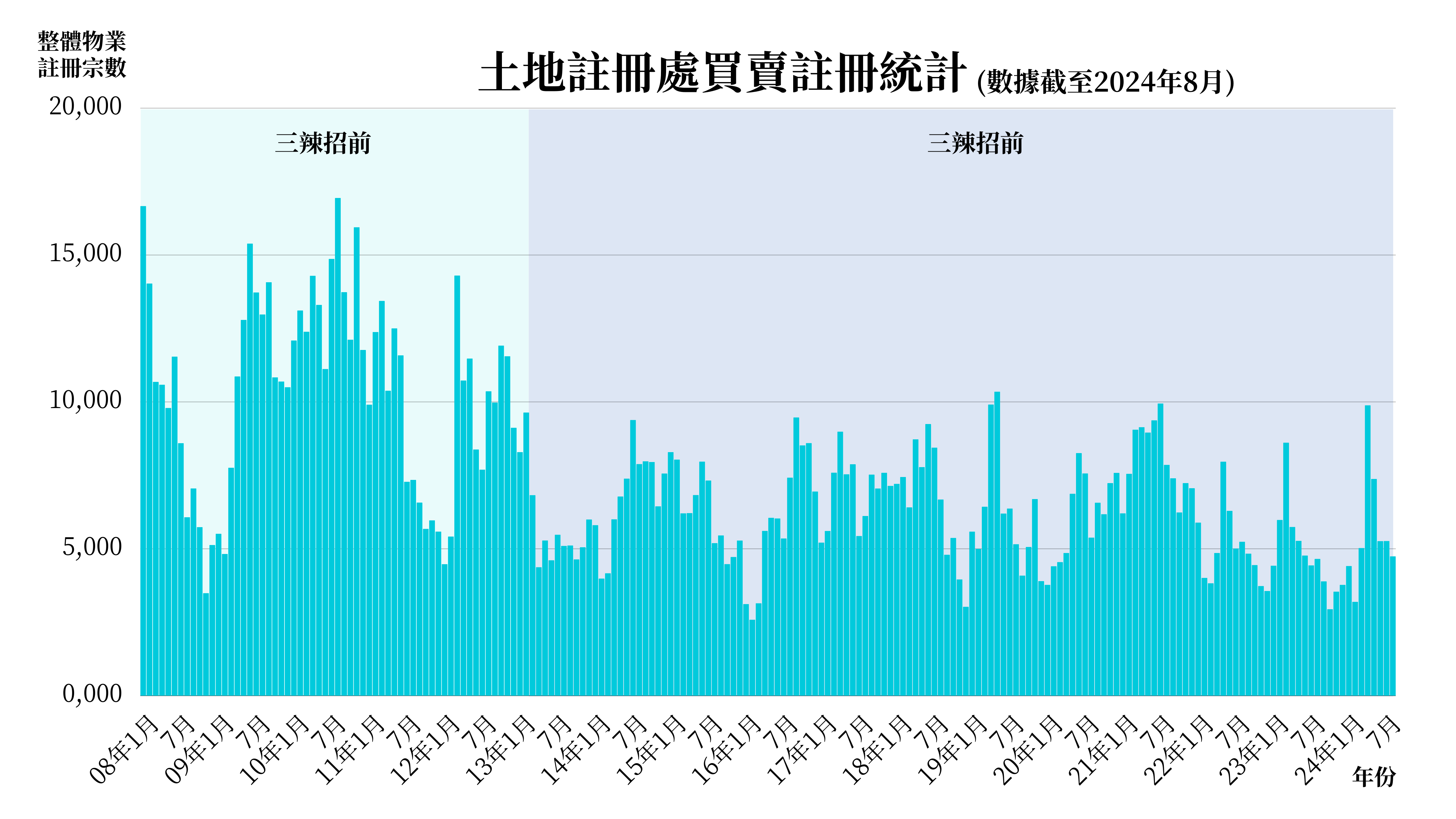

當年的辣招推出市場有其原因,當你沒有其他選擇時,就只能壓抑需求,但同時間應該要加快增加供應,解決土地不足問題。而當你無法解決土地供應,卻又一直壓抑需求,後果就是令二手交投大幅萎縮,影響市民置業及換樓,辣招就失去了原先想達到的效果。十多年過去,用任何定義來說,十多年的時間都不會是一個「非常時期」,已變成「常態時期」。

我近年一直提出應該全面去檢討,把扭曲的市場導向正軌,否則當年的「非常措施」等於「常態化」。作為最早提出全面撤辣的議員,好多謝今年 (2024年) 2月底政府終於聆聽我的建議,宣布全面撤辣,讓長期被扭曲的樓市重回正軌,為經濟發展注入動力,讓市民和投資者重拾信心。

還記得今年 (2024年) 2月1日就「調整股市樓市政策,增強發展動能」的議員議案辯論時,我對原動議提出修正,要求即時全面撤辣。雖然我的修正案未能獲得通過,但當日記名表決的結果是45位同事贊成,反對的只有8位,反映全面撤辣已經在議會內獲得廣泛支持。

經過漫漫長路,財爺終於在預算案當日承認在當前的經濟環境下,樓市已經再無管理需求的必要,宣佈即時全面撤辣!

政府在《立法會參考資料摘要》中提到「預計撤銷住宅物業需求管理措施將提升市場信心,並為物業市場帶來一些支持」。實在是太過謙虛了。全面撤辣不但有助增加二手住宅市場的供應,更可以減輕本地市民換樓和外來人才買樓的財政負擔。

撤辣亦可以讓發展商在併購舊樓重建時無需再先付辣招稅,有助市區更新。撤辣不但幫助重建置業階梯,同時亦有助地產代理、法律服務、銀行按揭、裝修、傢俬電器和家品銷售等各行各業的復甦。樓市成交量增加而帶動的龐大經濟鏈,將有助整體經濟復甦和增強市民的幸福感。

《條例草案》雖然說是撤銷所有辣招,但政府其實只是修訂《印花稅條例》附表1內相應的印花稅稅率,條例內各項辣招的框架和相關條文仍然保留。要留這一手,是因為當局認為日後有需要時,可以隨時調整稅率,再度出招。

我認為,只有在一種情況下才會誘使政府再次干預市場,就是當政府的土地房屋政策完全失效,令供應再次短絀,不能滿足需求,導致樓價飆升。我不禁要問,為何政府對自己的土地房屋政策如此缺乏信心?現時房屋市場已建成連同在興建中的單位,再加從賣地及換地所得的供應,都已經足以應付未來幾年的需求。政府的資助房屋供應,不論是出租還是出售房屋,亦具備長遠規劃,見到曙光。

不但如此,北都、古洞北、粉嶺北、洪水橋等新發展區亦相繼出台。再加上政府正為市區重建拆牆鬆綁,從而再增加多一個土地供應來源。除非這些政策無一成功,否則未來供應已經有所保障,那又何需再用辣招呢?退一萬步來說,如果土地房屋政策真的不到位,政府就應該努力不懈加強施政,使政策到位,而不是要干預市場。

政府在2010年尾推出首項辣招,經過13年才全面撤銷。我覺得,政府好像在用這13年去印證一些經濟學原則。例如,經濟學說價格是取決於供求,政府推出辣招去壓抑需求,原意是爭取時間等待供應到位,但是供應一日未到位,價格依然會節節上升。又例如,資金泛濫必然會帶動投資需求,過去幾年的寬鬆貨幣政策及超低息環境,無可避免地將香港的房地產變成投資者的熱選。

時至今日,同樣是經濟學原則告訴我們,價格調整是因為供過於求、利率上升,再加上市場信心怯弱。政府用上13年的時間,只為證明到一件事,就是:「用人為手段干預市場,係完全無效,甚至得不償失。」

香港地產建設商會在25年前 (1999年)因應當時政府放風準備要推出干預市場措施而委託香港經濟研究中心的王于漸教授進行研究。這個25年前的研究報告所作分析很有前瞻性,它的結論是:「需求減少將使物業市場的流動性降低,從而增加價格風險。樓價下跌不僅會抑制樓市,更會連累經濟,減慢增長。房產價值下跌更會蔓延到股市。資產損失會削弱企業和金融機構的資產負債表,樓價下跌所帶來的負財富效應更會削弱消費者信心,減少消費支出,一些使用房產和股票投資組合作為借貸抵押的家庭,甚至會陷入財務困境。政府收入由於地價下降以及房地產和股票市場交易量萎縮,亦會大幅減少。政府應該採取穩步增加土地供應的政策,讓市場發揮力量,逐步調節,任何不明智的人為干預只會為市場帶來風險。」

經濟學家不是先知,我更加不是。我自從擔任議員以來,不斷重申,辣招是在干預市場,促請政府為振興經濟即時撤銷各項辣招,都只是基於經濟學上不爭的定律。對於25年前研究報告的分析今日竟然一一兌現,我感到既無奈,又痛心。我希望政府不要重蹈覆轍。香港經濟騰飛,是經過幾代香港人的努力拼搏,要摧毀這些努力成果,只是一念之間。

全面撤辣是香港重建經濟的重要里程碑,同時亦是我走過這一段不平凡的旅程,劃上完美句號的一日。從一開始時「孤身走我路」,到今日「大家齊鼓掌喜氣洋洋」。前事不忘,後事之師,我寄語政府當局,治經濟有如烹小鮮,千萬不要再給機會行政手段去扭曲自由市場。